Khiva, die alte Hauptstadt von Khoresmien, ist eine mehr als 2500 Jahre alte Ortschaft, die heute von einer Moschee dominiert wird, samt eines schornsteindicken, von Kacheln verzierten Minaretts. Sie entstand im 19. Jahrhundert neben den historischen Karawansereien und Schulen (Madrasi genannt) – geschützt von einer gut erhaltenen Stadtmauer. Ähnliches haben die Touristen auf der Seidenstraße zuvor schon in Bukhara und Samarqand gesehen. Nur ist hier alles kleiner, übersichtlicher, gut erhalten und vom üblichen Basartreiben in solchen Touristenzentren eher wenig berührt. Pittoresk ist die Handelsstadt an der alten Seidenstraße und sie war es, solange sie ihre Bewohner:innen und Gäste vom Schwemmland des Flusses Amudarya ernähren konnte, dem Fluss, der immer wieder seinen Lauf geändert hat, mal die Stadt zu überschwemmen drohte, um sich dann wieder so weit von ihr zu entfernen, dass die Oase in der zurückbleibenden Steppe ihre Bewohner nicht länger ernähren konnte.

Vierzig Kilometer entfernt, in Urgench, dem Verwaltungszentrum, sitzen wir in einem dieser typischen usbekischen Riesenrestaurants, die am späten Vormittag öffnen und sehr spät abends wieder schließen – Treffpunkt der Familien und Freunde, die an ihren Tischen ihre ständig kommenden und gehenden Gäste freudig schnatternd begrüßen und verabschieden. Ganze Tage werden so mühelos verbracht. Man trifft sich ohne Verabredung, plaudert, macht Geschäfte, arrangiert sich, streitet und versöhnt sich wieder. Je später der Abend, desto eher hebt man die Tafel auf, desto ausgelassener erzittern die Gäste. Denn so heißt ihr Tanz. Lazgi heißt: „zittern“. Diese Sitte, nach dem Essen zu tanzen, ließ diesen alten Tanz bis heute überleben.

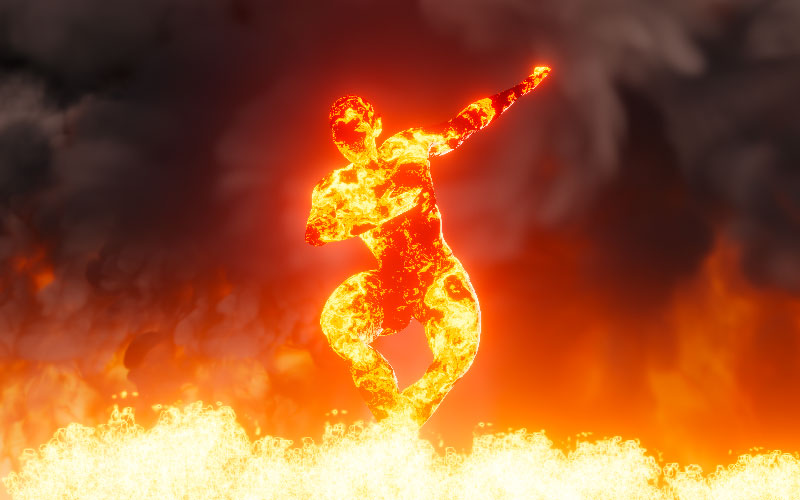

Tatsächlich sieht es so aus, als würden Stromstöße durch die Tanzenden fahren. Und man fragt sich, warum. Vielleicht, so vermutet man, ist dieses Zittern eine frühe kulturelle Imitation der seismischen und vulkanischen Erdaktivitäten in jener Frühzeit des Paläolithikums, als die Menschheit sesshaft wurde auf diesen fruchtbaren Böden des Schwemmlands am Amudarya, dessen Wasser heute mehrheitlich den Baumwollplantagen dient. Die durstige Baumwolle ist die Haupteinnahmequelle der Region, die den Wasserreichtum im steppigen Khoresmien nun wieder zum Versiegen bringt.

Auch eine zweite Erklärung für die zitternde Bewegung des Lazgi ist so wahr wie wahrscheinlich: Sie geht zurück auf die vorislamische Feuer-Religion der Zoroastrier. Geläufiger ist der Name Zarathustra, dem Friedrich Nietzsche ein Denkmal gesetzt hat. Zoroastrier hüten die ewige Flamme, beten sie und die Sonne an, auch hier in Khoresmien, wo für die Parsen, wie die Perser seit ihrer Flucht vor dem Islam genannt werden, die Sonne aufging.

Der Tanz des Lazgi beginnt in erstarrter Haltung. Erst kaum erkennbar zittern die Finger, dann folgen die Hände, die Arme, die Schulter, dann der ganze Körper. Es sieht aus, als würden die Tanzenden auftauen, als wären sie vom Winter oder in der Nacht erstarrt, und nun, mit Frühlingsbeginn oder Sonnenaufgang, führe neues Leben in sie hinein: Immer wilder wird ihre Abfolge von flatternden Fingern, gekrümmten Gelenken und zitternden Gliedern. All das ist so rhythmisch komplex von Kopf und Gliedern strukturiert, als würde eine lächelnde Puppe sich aus ihren wie gebrochen wirkenden Knochen hochelegant erheben, erschüttert wie von einem Erdbeben, und nun selber Feuer sein, als Folge des Bebens, das ihren Körper wie eine Flamme lodern lässt.